诚信是立人之本、交友之道、经商之魂、为政之法,是当今社会最普遍、最基本的伦理价值需要,也是人类历史上最古老、最现代的伦理道德规范,在东西方伦理思想史上都占有重要的地位。中外诚信理论有同有异,各有优劣,对比研究中外诚信文化,发掘中国传统道德精华,引进西方法律诚信制度,对弘扬诚信文化,促进诚信体系建设具有积极意义。

一、中外传统文化诚信概念的差异

诚信作为社会道德规范体系中的重要范畴,在东西方思想演变过程中有着共同的价值取向,但由于彼此各异的社会文化土壤,使得诚信思想演变经历着不同的发展形态与路径。

(一)中国传统诚信的三个渊源

中国有着五千年的文明历史,具有十分深厚的传统文化底蕴,中华民族早在“三皇五帝”和夏、商、周时代就已开始讲伦理、重道义了。

1. 诚信是儒家学说中一个基本的道德观念和原则。

孔子说:“人而无信,不知其可也。 ”(《论语 •为政》),又说:“自古皆有死,民无信不立 ”(《论语 •颜渊》)。儒家认为,人处身于社会,不仅要 “朋友有信 ”,“交游称其信 ”,凡父子、君臣、上下、夫妇、长幼、乡党、邻里、为政、经济、邦交诸种关系和事务,皆须贯穿诚信的原则。所以,“信 ”对人之重要性,甚于生死。“信 ”乃是人立身行事之根本和贯通于社会人伦关系的一个普遍的道德原则。《孟子》说:“圣有忧之,使契为司徒,敬以人伦:父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信。”他认为,朋友之间有诚信之德,它是人与人之间交往中必须遵循的基本准则,也是社会安定和发展的基础。这种思想对于诚信道德规范的发展趋向起了定格的作用。

2. 诚信是佛教对人最基本的要求。

在儒家文化占据中国传统文化主导作用的同时,佛教文化和道教文化的影响也很深远。佛教的成功汉化并广泛普及,对中国百姓产生了根深蒂固的影响。在佛教教义当中,作为信的表现“不妄语 ”是五大戒律之一,“不妄语 ”就是 “所言至诚,所说审谛,所行如语,不两舌、不增减,无失说,当行觉意,如所闻见说护于法,宁失身命,终不妄语 ”。就是说话符合真实情况、言行一致,言语前后不矛盾、不挑拨是非、以诚心护法,宁可舍弃生命。佛教戒律借助僧众和社会的舆论、个人道德自觉和内心谴责来加以维护,而在维持过程中具有特定的强制性。

3. 中国的本土宗教——道教思想中也有着丰富的诚信思想。

葛洪在《抱朴子 •内篇》中说:“欲求仙者,要当以忠孝和顺仁信为本。 ”《太平经》中说:“天下之事,孝忠诚信为大,故勿得自放恣。”道教在自己的教律中将诚实可信作为一个伦理规范规定下来,善恶的行为,终究逃避不了因果报应的法则,阴功阴恶,人或不能知,天地神明却不会不知。宗教文化的影响方式是特殊的,基于佛或者神监察每一个人思想与言行的观念,使得人们有一个无形的威慑而追求良好的品质。

由此可见,在中国的文化传统中,诚信的道德要求是对人终身言行的要求,是一种人们处于任何环境,面对任何问题时都必须遵循的准则。

(二)西方传统诚信的三个要点

在西方传统观念中,诚信是和基督教文化观念联系在一起的,信守承诺是上帝对人们的要求。随着社会的发展,诚信还受到契约关系和法律关系的约束。

1. 诚信源于基督教教义和古希腊的契约精神。

《圣经》被视为犹太民族与上帝耶和华的一种契约。而犹太人之所以受苦受难,就是因为犹太人违背了契约。马丁 •路德的 “因信称义 ”更是强调了 “信 ”的作用,只有内心的 “信 ”才能达到整个社会的公平和正义。这种思想在经由基督教的传播而进入欧洲大陆,特别是进入罗马之后,又通过罗马法中固有的契约思想而得到强化。在基督教有关教义里,“诚信 ”也是做人基本的品德。

西方诚信思想的另一个源头即古希腊文化延伸出来的契约伦理。诚信原则在这个契约伦理里经过发展,一方面成为固定的法律制度规定下来,另一方面形成近现代的经济伦理思想的重要组成部分。柏拉图将诚信视为交往与买卖的原则,“货物的交换在固定的地方进行,不能赊欠;交换时不能掺假,掺假是一种虚假和欺骗。 ”而这种诚信交往的商业行为,最终达到一种社会的正义。

2.诚信注重道德自律,更强调契约法律他律。

在罗马共和时期,希腊的辩证法传入罗马,罗马法学家引入了辩证法推理,并将其运用于罗马现行的法律制度之中。现代意义的诚实信用原则的两个方面 ——诚实信用要求和自由裁量权,都已萌芽于罗马法中。诚实信用原则形成了商业习惯,在法国民法典和德国民法典中有着举足轻重的地位,它的历史源远流长,在不同时期具体含义有所不同。现代意义的诚实信用原则是由 1907年瑞士民法典确立的,其第二条规定:“任何人都必须诚实、信用地行使其权利并履行其义务 ”。它是诚实信用要求和自由裁量权的统一,该原则一经确立,则被许多国家和地区广泛采纳,成为现代市场经济国家法律体系中一项重要的法律原则,被学者称为“帝王条款 ”。

3.诚信的基础是商品经济,进而是市场经济。

罗马帝国作为商品经济充分发展的社会,商品交换已达到了空前的规模,商品经济获得充分的发展,导致商品交换关系的纷繁复杂,给纷繁复杂的商品交换关系逐一立法显然是不现实的,如果当事人心怀恶意,法律总有漏洞可钻,为确保商品交换关系的顺利进行,罗马法不得不产生诚信契约和诚信诉讼,借助当事人的诚实、善意和合作精神以履行契约,以诚信要求补充契约条款的不足,以诚信诉讼维持商品经济所要求的公平。十七世纪,社会契约论者基本上把诚信视为人的一种然诺、履行的道德规范。社会契约论的先行者格劳修斯指出:守约是人的本性,人们订立契约就产生民法,“有约必践,有害必偿,有罪必罚 ”。随着西方经济伦理和市场经济的发展,诚信成为重要的商业道德。

(三)中外诚信观念的差异与区别

诚信在中外道德体系中都占据重要地位,但由于中外文化渊源、文化注重和经济基础的不同,中外诚信文化存在较大的区别。客观辩证地分析二者利弊,才能取其精华,去其糟粕。

1. 中国传统诚信观念的吸收与批判。

中国传统的诚信文化注重伦理道德,重视自身修养,缺少法律约束。儒家诚信,以人格良心为基础,强调自我修养和社会教化,良心买卖,童叟无欺。不讲诚信的人,按照因果报应中描述的将被打入 “十八层地狱 ”。传统诚信思想的依据主要是道德情感,人们能否做到诚信往往凭自己的道德良心来决定,对他人的信任往往取决于对其道德品质的主观判断,人们相信那些被自己认为是诚实守信的人。在中国传统农业社会中,由于生产力水平极度低下,人们的法制观念还未形成完整的体系,整个社会的法律意识相对淡薄,约束人们的行为以及治理国家依靠的是比法力量强大的道德,即所谓“以德治国 ”。诚信成为一种道德规范,而未升格至法律规范。

应该肯定的是,中国传统诚信观对现代社会的影响是积极的。比如在经济上,讲究 “诚信经营 ”,一些企业自发制定企业诚信经营自律守则,组织企业诚信协会,设立企业诚信档案,建立中国诚信网站等等。再比如个人生活中,诚信也是一种生存方式,是人安身立命的德行。在人际交往中,人与人讲求 “信 ”与“义 ”,没有信义的人不会受到欢迎。道德的约束的确有它的威慑力,谁不讲诚信,必然受到社会舆论的谴责,内心良心也不安。

我们也应当看到,中国传统的诚信文化构建的封建礼教,成为统治者维护封建统治的工具,消极影响不可忽视。封建礼教主张首信信于君,是为忠;次信信于家父,是为孝;再信信于夫妻姊妹亲友,是为义。“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲 ”,儒教 “三纲五常 ”的核心是维系专制统治,压抑、扼杀人们的自然欲求。另外,传统诚信观念基于自给自足的自然经济和血缘经济,建立在熟人社会和人格自律基础之上,守信还是不守信更多依赖于人格良心,缺乏有效的利益制约和外在制度保障。当这种经济形式不复存在的时候,作为一种政治意识形态的儒家就逐步失去了政治道德舞台。过去支撑熟人社会诚信的道德约束与信息基础逐渐淡漠,小农经济时代的口头承诺已经成为美好的田园回忆。

传统诚信观的确需要继承,但在当下社会,经济市场化、国际化、多元化趋势日益显著,我们需要传统的道义论、美德论、义务论,也需要可以造福社会的功利主义、实用主义,在实际运用中多方寻求合理资源、扬长避短。

2.西方诚信观念的分析与批判。

与儒家 “人之初,性本善 ”的理念不同,西方把 “理性经济人 ”作为研究人类经济行为的一个基本假定,认为经济决策的主体都充满理性的,即所追求的目标都是使自己的利益最大化。“理性经济人 ”假说从人的自利性出发,认为要有效抑制和克服经济人试图推卸和逃脱成本的强烈欲望,不能只靠自我约束,关键是有效的法律和制度约束,只要有良好的法律和制度的保证,经济人追求个人利益最大化的自由行动就会无意识地、卓有成效地增进社会公共利益。在西方社会,维系诚信伦理的力量首先是法律,违背了诚信原则,所遭受首先不是道德上的谴责,而是经济上和法律上的的惩罚。严密的法律规范体系成为人们诚实守信的有效外部约束。自我约束和制度约束相结合,构成了资本主义市场经济的道德和法律基础,符合市场经济发展规律。

然而,经济学中理性经济人的趋利性容易导致逆向选择与道德风险。一种侥幸心理认为,商业欺诈不是风险,被抓住才是风险。马克思认为,资本的本性是贪婪的,他在《资本论》中说:“一旦有适当的利润,资本就胆大起来。如果有 10%的利润,它就保证被到处使用;有 20%的利润,它就活跃起来;有 50%的利润,它就铤而走险;为了 100%的利润,它就敢践踏一切人间法律;有 300%的利润,它就敢犯任何罪行,甚至冒绞首的危险。”正是资本贪婪的本性,导致了近十年来的两次国际金融危机。

二、在市场经济中,中外诚信建设的趋同

每一种文化都不应墨守成规,而是应该与时俱进。在市场经济前提下,中外诚信建设相互借鉴、日益趋同。

(一) 诚实守信是人类共同追求的美德

在中国,诚信自古以来就是中华民族最为遵从的道德准则,诚信理念也一直植根于中华传统文化之中。“言必信、行必果 ”,道出了中华民族崇尚诚实守信的真谛。在中国 “五常 ”中,诚信也是作为道德底线和道德基石存在的。对于各种物质利益诱惑,儒家认为,君子爱财取之有道。在西方,亚当 •斯密在《道德情操论》中主张:要自爱而非自私;促成自己得利益并不需伤害别人的利益;人在为自己设想的同时,他人也能获利;每一个人,只要他不违反正义原则,就可以用自己的方法,自由追求自身的利益。

正如温家宝总理所说,道德是世界上最伟大的,道德的光芒甚至比阳光还要灿烂。真正的经济学理论,决不会同最高的伦理道德准则产生冲突。经济学说应该代表公正和诚信,平等地促进所有人,包括最弱势人群的福祉。我们应该倡导:企业要承担社会责任,企业家身上要流淌着道德的血液。

(二) 失信凸显是中国转型社会的疼痛

两千多年封建经济,重本抑末,人们认为无商不奸。新中国成立以来三十年是计划经济,一大二公,取消商品。改革开放以来,我们逐步建立市场经济,维护契约,重视商业利益,从此为中国的发展打开了一片广阔天地。然而我国尚处于社会主义初级阶段,科技水平还不高,市场经济体制、机制还不健全、不完善。社会转型必然带来人们人生观、价值观的巨大冲击,甚至带来人们各种浮躁和焦虑的情绪。现实生活中凸显的各种不诚信行为和现象,是中国社会转型过程中必经的疼痛。正如狄更斯所说:这是最好的年代,也是最坏的年代。

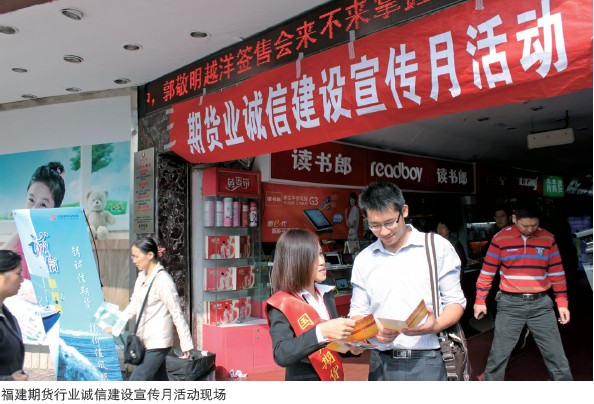

在社会转型期,加强诚信建设就显得尤为重要。目前,我国正在全力推进社会主义核心价值体系建设,将社会诚信建设作为社会主义核心价值体系建设的切入点和重要抓手,是有效推进社会主义核心价值体系建设的重要途径。可喜的是,加强社会诚信建设已经成为社会各界共识,加快建立与我国社会主义市场经济相适应、与推进社会主义核心价值体系建设相协调、与落实科学发展观要求相一致的社会诚信体系,已成为全社会的共同行动。我们也坚信,有了党中央的坚强领导,有了社会各界的自觉行动,建设诚信中国的目标并非遥不可及。

三、深层思考:诚信背后的国家和企业

诚信文化的建设,既不是政治口号,也不是文化娱乐。对一个政府来说,没有诚信将失去民心、经济崩溃、社会动荡。而对于一个企业来说,不讲诚信,短期的利润、业绩只能是昙花一谢,无法做到永续经营。

中国历史上,有过两次国共合作,均因蒋介石的背弃诚信而遭破坏。北伐胜利前夕,蒋介石发动 “四 •一二 ”反革命政变,大肆屠杀共产党人和先进群众。抗日战争时期,国民党不断向共产党军队进行挑衅,甚至悍然发动 “皖南事变 ”。抗战胜利后,蒋介石又撕毁停战协议,发动全面内战。背信弃义的蒋介石并没有得到最后的胜利,而是被解放军赶到了台湾岛。

而新中国政府,在两次国际金融危机中,果断实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,为贸易伙伴、外国投资者和企业提供发展机遇。在致力于做好自己事情的同时,积极参与国际社会应对金融危机的各项行动,并在其中扮演了重要角色,有效发挥了建设性作用,彰显负责任大国形象,在全世界树立了诚信大国的榜样。

我们再来回顾美国安然公司 CEO凯尼少年时买驴的故事。

一个城里男孩凯尼移居到了乡下,从一个农民那里花了 100美元买了一头驴,农民答应第二天把驴带来。第二天,农民对凯尼说:“对不起,小伙子,我有一个坏消息要告诉你,那头驴死了。”凯尼回答:“好吧,你把钱还给我就行了。 ”农民说“不行,我不能把钱还给你,我已经把钱花掉了。”凯尼说:“没问题,那么就把那头死驴给我吧。”农民很纳闷:“你要那头死驴干什么?”凯尼说:“我可以用那头死驴作为幸运抽奖的奖品。”农民叫了起来:“你不可能把一头死驴作为抽奖奖品,没有人会要它的。”凯尼回答:“别担心,看我的。我不告诉任何人这头驴是死的就行了。 ”

几个月以后,农民碰到了凯尼。农民问他:“那头死驴后来怎么样了?”凯尼说:“我举办了一次幸运抽奖,并把那头驴作为奖品,我卖出了 500张奖票,每张 2元,这样我收入了 1000元,”农民好奇地问:“难道没有人对此表示不满?”凯尼得意地回答:“只有那个中奖的人表示不满。因此我退还给他 102元,包括一头驴的价值 100元和买奖票的 2元。最后,我还净赚 898元。 ”

许多年后,长大了的凯尼成为了安然公司的总裁。安然公司曾是美国最大的能源企业,列 500强第 7位。 2001年 12月却因假账丑闻轰然倒闭。

市场经济条件下,“诚”与“信”不再局限熟人、地区、小团体,而是覆盖个人、企业、社会,乃至整个世界。一个人讲诚信,可交;一个企业讲诚信,可敬;一个国家讲诚信,可长久稳固。诚信是可以超越时代和社会而存在的,且随着社会的日益发展,诚信的思想内涵会历久弥新,焕发出应有的魅力。