中国是大宗商品的贸易、加工大国,大宗商品价格的波动时刻考验着企业的盈利乃至生存能力。商品期货作为标准化且流通性较强的套期保值工具在企业的风险管理中广为应用。然而,由于现行企业会计准则中套期会计门槛较高,上述风险管理活动往往不能恰当地体现在财务报表中,从而引发投资者乃至监管者的顾虑,甚至一定程度上限制了企业运用商品期货进行风险管理。因此,修订针对风险管理的套期会计便成为众望所归。

暂行规定改善的四大亮点

2015年末,财政部借鉴国际财务报告准则的进展适时出台了《商品期货套期业务会计处理暂行规定》(下称“暂行规定”),暂行规定立足于企业的风险管理,引入了更灵活及人性化的机制打破了现行套期会计准则的种种桎梏,使得中国企业有机会在既有的套期会计准则之外提前选择运用更贴合其风险管理活动的会计处理标准。这将促使企业运用期货对大宗商品的风险进行管理,并进一步加强中国企业对大宗商品的定价话语权。

暂行规定的改善主要体现在以下方面:

第一,贴合“企业风险管理”。当企业的风险管理目标是运用特定的商品期货合约对商品的价格风险进行管理时,企业可以考虑根据企业的风险管理目标来运用套期会计,反映风险管理活动的目标、过程和结果,最终缓释套期工具的公允价值波动对利润表的影响。

第二,拓宽“被套期项目范围”。暂行规定从企业在实务经营中的风险管理活动出发,极大程度拓宽了合格被套期项目的范围,包含但不限于对于商品整体价格风险中特定的一个或多个风险组成部分(“风险成分”)的套期、对于库存商品中底层存货的套期、对于风险集中管理的一组项目的套期等。

第三,改善“有效性测试”。暂行规定取消了实际抵销结果在“80%—125%”之间的限制性条件,也不要求企业进行回顾测试,而更注重套期工具和被套期项目之间是否存在经济关系,也就是更注重“预期有效性”。

第四,引入“再平衡机制”。当市场的变化使得经济关系中蕴含的套期工具和被套期项目在数量上的比率(即“套期比率”)发生变化时,暂行规定要求企业通过改变套期工具或被套期项目的数量来重新达到风险的平衡,并且不需要全面地“撤销与再指定”,而是采取了“既往不咎”的策略,也就是仅仅针对发生的改变在既有的套期关系中增加指定或部分撤销,而未受影响的套期关系延续既往的会计处理。

暂行规定的三大误解分析

诚然,新的标准并非随心所欲,对于企业在运用暂行规定核算风险管理活动时的种种疑问和挑战,我们选择部分容易误解的要点分析如下:

惑之一:被拓宽的“被套期项目范围”= 什么都能套?

相较于现行套期会计准则对于商品价格整体风险套期的严苛规定来说,暂行规定从企业在实务经营中的风险管理活动出发,拓宽了合格被套期项目的范围。

例如,当企业采购的铜线根据沪铜期货基准价格加上加工费进行定价时,企业通常利用沪铜期货管理沪铜基准价格的波动风险;类似地,当企业通过分析认为航空煤油依据其主要原材料,即原油的基准价格进行定价时,通常也会使用原油期货对冲所采购的航空煤油中原油成分的价格波动风险,这便是“风险成分套期法”。对于风险成分的套期,企业仅仅需要考虑风险成分引起的被套期项目公允价值或现金流量变动能否和套期工具的公允价值变动进行抵销,这将在很大程度上贴合企业的风险管理活动,并提高套期有效性。

很多人直觉上会认为“风险成分”就等于商品实物的材料成分,例如原油作为上游基础原材料,可以向下游生产加工成汽油、柴油、石脑油等,继而加工成不同类型的塑料以及玩具、汽车零配件等下游产品,是否都能从中识别出原油的成分进行套期?

暂行规定允许将可单独识别且可靠计量的风险成分作为合格被套期项目指定在套期关系中。这包含了“合同明确的风险成分”或者“非合同明确的风险成分”。对于采购合同中有明确定价公式的沪铜期货基准价格风险成分,大家很容易理解该风险成分可以“单独识别”,并且由于企业可以在市场上观测到沪铜期货基准价格引起的公允价值或现金流量变化,因此也满足“可靠计量”的标准。但是对于整体定价的很多原油下游产品来说,如何识别其中的原油价格风险成分?我们以航空燃油为例进行解析。

例如,某企业经营所处地域的原油基准为布伦特原油。原油是各种成品油产品最基本的原材料,并且影响着成品油的价格。原油的产品之一柴油是成品油价格的基准,普遍地被用作石油馏出物的定价依据。成品油产品的定价不取决于特定炼油厂所加工的特定原油。该企业市场中的原油及成品油产品衍生金融工具也反映了上述定价关系:(1)基准原油期货合同(针对布伦特原油);(2)基准柴油期货合同(用作石油馏出物的定价依据);(3)基准柴油裂解价差衍生工具[涵盖了原油与柴油之间的价格差异(炼油利润)];(4)航空燃油价差衍生工具(涵盖了航空燃油与基准柴油之间的价格差异)。

因此,尽管航空燃油合同上没有明确原油和柴油的价格因素,该企业通过上述分析认为,其航空燃油购买的价格风险包括基于布伦特原油的原油价格风险组成部分和柴油价格风险组成部分。虽然合同并未列明,但该两项风险组成部分能够单独识别且可靠计量。换言之,如果企业使用基于西德克萨斯轻质原油的原油衍生工具,则布伦特原油和西德克萨斯轻质原油之间的价格差异变动将形成套期的无效部分。

尽管在上述特定情形下,企业可以确定原油和航空燃油之间的经济关系,接下来的问题便在于,原油作为上游基础原材料,其再下游的产品,例如玩具、汽车零配件等等该如何考虑?尽管从长远角度来看,原油价格的变动会影响下游产品的定价,但对于加工工艺复杂、品牌价值较高的产品来说,可能会很难识别出原油价格对产品价格的影响。因此出于套期会计目的,我们也很难仅仅由于原油是主要的原材料,便自动认为原油是所有下游产品的风险成分。

所以,企业在对实物中的组成部分考虑风险成分套期法时,需要根据市场结构和定价惯例深入了解产品定价的驱动因素,并通过数据分析来验证该风险成分是否能够单独识别并可靠计量。

惑之二:改善的“有效性测试”= 套多少算多少?

暂行规定移除了现行套期会计准则下实际有效性要求的“80%—125%”的生死线,也不再要求企业进行回顾有效性测试,而是更加注重套期工具和被套期项目之间是否存在“经济关系”,使得套期工具和被套期项目因被套期风险而产生的公允价值或现金流量预期随着相同基础变量或经济上相关的类似基础变量变动发生方向相反的变动,简而言之,就是更注重“预期有效性”。

暂行规定较现行套期会计准则的要求看似门槛大为降低,甚至会产生一种“套多少算多少”的美好错觉,但事实果真如此吗?答案可能并不尽然。暂行规定要求套期工具和被套期项目之间存在可以产生“预期抵销效果”的经济关系,如果套期工具和被套期项目的基础变量完全相同时,两者理所当然存在预期有效抵销的结果,然而在很多情况下,当被套期项目与套期工具的基础变量存在品质、位置、期限等差异时,如何确保“预期有效性”?这就需要企业根据事实和数据来定性或定量地分析其中的经济关系,而并非简单地“碰运气”。

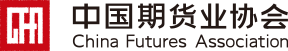

众所周知,伦敦和上海是国际上两个主要的铜定价中心,企业认为沪铜期货和伦铜期货存在相关性,因此卖出沪铜期货来管理基于伦铜期货定价的采购合同确定承诺的公允价值变动风险。企业采用了回归分析法验证沪铜期货和伦铜期货之间的相关性(图1)。

R2 是统计学中的决定系数,反映因变量的全部变动(如本例中沪铜期货的价格)能通过回归关系被自变量(如本例中的伦铜期货价格)解释的比例,也就是沪铜期货的价格变动在多大程度上能被伦铜期货价格的变动所解释。通常R2在[0,1]之间,R2金额越大,说明因变量和自变量之间的关系越强。

实务中,当套期工具和被套期项目之间由于位置、品质、期限等差异越多时,因变量和自变量之间难以通过统计学解释的因素会更多,也就是存在更多的套期无效因素,企业在判断两者之间的经济关系时也相应需要引入更加复杂的判断。因此,暂行规定要求企业披露对于套期工具和被套期项目经济关系的分析,以及对于套期无效部分来源的分析,来供投资者、监管者等利益相关方分析企业的套期活动。

当然,回归分析仅仅是辅助企业进行经济关系分析的其中一种技术手段,统计上的相关性并不必然等同于两者之间存在经济关系,原因在于回归分析立足于历史数据的统计分析,而经济关系着眼于未来风险的互相抵销,虽然未来终将成为历史,但历史并不尽能代表未来,企业在实际应用中需要审时度势,进行持续的分析和判断。当套期工具和被套期项目的经济关系发生改变时,企业必须进行“再平衡”;而经济关系一旦不复存在,企业必须终止使用套期会计。

惑之三:灵活的“再平衡机制”= 不爱调就不调,爱怎么调就怎么调?

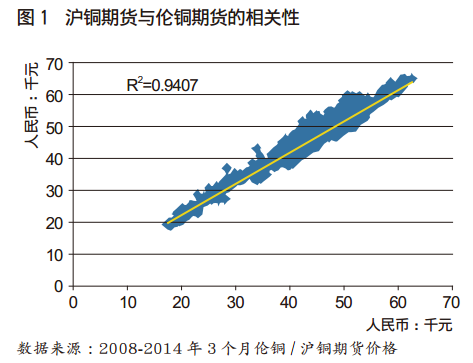

市场风云变幻莫测,企业在进行风险管理时通常需要审时度势,当市场的变化使得经济关系中蕴含的套期工具和被套期项目在数量上的比率(即“套期比率”)发生变化时,如若听之任之,那么将产生不必要的套期无效成分,当然,这也不是企业在风险管理中所追求的目标。因此,暂行规定要求企业通过改变套期工具或被套期项目的数量来重新达到风险的平衡,并将上述重新平衡的过程和结果反映在套期关系的会计处理中。

例如,在公允价值套期关系中,当经济关系发生的改变需要企业调减被套期存货的数量时,如果企业故意不调或少调被套期存货的数量,将导致企业对更多存货的账面价值进行公允价值调整;或者在现金流量套期关系中,当经济关系发生的改变需要企业调增套期工具的数量时,如果企业故意不调或少调套期工具的数量,就可能导致套期工具的公允价值变动按照“孰低原则”全部确认为套期有效部分,从而出现“套期不足”。当套期比率造成了套期工具与被套期项目所含风险的失衡时,这些失衡会产生与套期会计目标不一致的结果,在这种情形下,暂行规定要求企业适时调整套期比率以顺应经济关系的变化。

另一方面,并非所有抵销程度的变动均能通过套期比率的调整得以弥补。例如,当抵销程度围绕套期比率上下波动,但套期关系未发生趋势性的改变时,人为调整套期比率并不能减少未来的套期无效因素,因此也就无需也不能进行再平衡,而应当将抵销程度的变动确认为套期的无效部分。

如果抵销程度的变动表明该波动围绕的套期比率不同于当前的套期比率,或存在偏离的趋势,保留当前套期比率将越来越多地产生套期无效部分,则企业必须通过调整套期比率来降低套期无效部分。也就是说,再平衡仅仅来源于被套期项目和套期工具之间经济关系产生的变化,而并非出于其他任何原因对于套期工具和被套期项目数量的调整。

如图2所示,企业指定布伦特原油期货合约作为套期工具,以对很可能发生的西德克萨斯轻质原油的预期采购进行现金流量套期,根据历史数据及预期分析实际采用的套期比率为1.05:1,尽管每个月末滚动更新的回归分析不同于1.05:1,但企业认为两者之间的经济关系尚未发生趋势性变化,所以依然使用1.05:1作为套期比率。一段时间之后,企业通过更新的数据分析认为,布伦特原油相对西德克萨斯原油二者价格的经济关系已经发生了趋势性的变化,预期日后很长一段时间两种基准价格间的关系会在0.98:1左右,因此对套期比率进行了再平衡。

暂行规定允许企业仅仅针对发生的改变在既有的套期关系中增加指定或部分撤销,而未受影响的套期关系延续既往的会计处理,因此企业在再平衡时可以指定更多的西德克萨斯原油风险敞口或终止指定部分布伦特原油期货合约套期工具。这种“既往不咎”的机制忠实地反映了企业风险管理活动,同时避免了在撤销指定并重新指定过程中可能由于套期工具公允价值不为零而导致的无效因素。

然而,企业在实务中判断套期比率是否发生趋势性变化,以及如何对套期比率进行调整,都需要进行审慎的分析和判断。因此,暂行规定要求企业在其财务报告中披露如何确定套期比率,并记录在企业的套期文档中。

相关制度的后续探索

暂行规定以商品期货套期业务进行“先行先试”,同时对下列业务仍在继续探讨过程中。

一是除了商品价格风险之外,企业还有金融风险需要管理,例如对于借款利率风险的管理、对于金融资产价格风险的管理、对于已确认资产负债或预期交易的外汇风险的管理、对于海外经营净投资的风险管理等等。上述风险的管理对于企业的稳健经营来说也至关重要,因此有待于参考国际财务报告准则拓宽有关金融风险套期会计的要求。

二是除了商品期货之外,企业也正在或将会使用更加多样以及灵活的远期、期权等金融衍生品对商品的价格风险等进行管理,暂行规定目前规范了运用商品期货对于商品价格风险的管理,有待于参考国际财务报告准则引入对于远期、期权等作为套期工具的新规定,这将有利于促进我国金融衍生品的创新。

三是对于构成风险净敞口的一组项目,暂行规定要求企业将构成净敞口的所有项目的项目组合整体指定在套期关系中,并追踪被套期项目的变动。然而,企业在风险管理实务中,通常基于定期(例如每天、每周或每月)更新的风险净敞口进行动态的风险管理,可能难以逐项追踪构成风险净敞口项目的变动。目前国际会计准则理事会正在其“宏观套期”项目中探讨如何对动态风险净敞口运用套期会计,我们可以关注该项目的最新进展。

四是对于我国“A+H”股企业来说,由于暂行规定引入了国际财务报告准则中尚未强制生效但可以整体提前采用的IFRS 9中的部分规定,所以不论企业是否提前采用IFRS 9,均会产生准则差异。因此“A+H”企业为了避免准则差异,只能选择使用现行套期会计准则,或者选择不运用套期会计,上述差异有待于全面修订现有套期会计准则并且与IFRS 9 同步应用来解决。

综上所述,暂行规定降低了企业运用商品期货对价格风险进行管理的门槛,部分解决了我国企业的商品期货套期会计问题,但未来仍有待于进一步全面修订和完善现有套期会计准则,使企业能够更好地运用会计语言反映其风险管理活动。

*上文观点只代表作者的意见,未必代表安永全球机构内的其他成员公司的立场。

(作者系安永华明会计师事务所高级经理)